“진토제? 체액저류?”…낯선 의학용어에 막히는 환자 소통

고령층 10명 중 7명 ‘건강문해력’ 부족…쉬운 우리말로 바꿔 설명 필요

“항암 치료 중에는 ‘오심(메스꺼움)’이 있을 수 있어요. 심할 때 드시라고 ‘진토제(구토 억제 약)’를 처방해드릴게요.”

병원에서 자주 들을 수 있는 말이지만, 실제로는 절반 이상의 환자가 내용을 정확히 이해하지 못한다.

의료 현장에서 한자어나 외래어로 된 의학용어가 광범위하게 사용되면서, 환자와 의료진 사이의 소통 장벽이 여전히 높다는 지적이 나온다.

전문가들은 “쉬운 우리말로 바꾸는 노력이 필요하다”며 “건강문해력 향상을 위한 교육과 제도적 지원이 시급하다”고 강조한다.

성인 10명 중 4명만 적절한 건강정보 이해 능력

질병관리청이 성인 5906명을 대상으로 실시한 ‘2023년 건강정보 이해능력 조사’ 결과, 성인의 60.4%만이 적절한 수준의 건강문해력을 갖춘 것으로 나타났다.

특히 70대 이상 고령층의 이해도는 36%에 불과했다. 교육 수준과 소득이 낮을수록 건강 관련 정보를 이해하기 어렵다는 경향도 뚜렷했다.

의료 현장에서도 이 같은 문제는 현실로 드러난다.

삼성서울병원 암병원 조주희 교수 연구팀이 암 환자 181명과 보호자 119명을 대상으로 항암치료 관련 용어 56개를 조사한 결과, 응답자의 54%가 절반 이상 용어를 이해하지 못했다.

“진토제·체액저류… 환자 절반은 무슨 뜻인지 몰라”

오심(속이 울렁거리는 증상), 진토제(구토 억제 약), 체액저류(부종으로 나타나는 체내 수분 축적), 점막(몸 안쪽의 부드러운 막) 등은 의료진에게 익숙하지만 환자들에게는 낯선 용어들이다.

조주희 교수는 “최근 만난 만성 폐쇄성 폐질환(COPD) 환자가 ‘본인 질환명을 들어본 적도 없다’고 말했다”며 “갑상선 항진증과 저하증처럼 한자어로 된 병명은 환자들이 구분하기조차 어렵다”고 말했다.

조 교수는 또 “환자에게 ‘모니터링하겠다’고 설명했더니, ‘약은 언제 주냐’고 되물은 경우도 있었다”며 “의료 현장에서 한자어나 영어를 남용하면 소통이 단절될 수 있다”고 지적했다.

그는 이어 “의료진이 ‘오한이 있냐’ 대신 ‘춥고 떨리느냐’고 묻거나, ‘소양증’을 ‘가려움증’으로 풀어 설명하는 식으로 대체어를 활용해야 한다”고 조언했다.

건강문해력 높이면 생존율도 오른다

모든 의학용어를 쉬운 말로 바꾸는 데는 한계가 있다. 의료진 간 전문 소통에도 영향을 줄 수 있기 때문이다. 따라서 환자와 보호자도 일정 수준의 교육이 병행되어야 한다.

조 교수는 “암 환자가 ‘감염’의 개념을 모르면 치료 과정 자체가 어렵다”며 “치료 중 필요한 최소한의 용어를 배우는 교육이 필수적이다. 암교육센터의 존재 이유가 여기에 있다”고 설명했다.

실제 조 교수와 강단비 임상역학연구센터 교수팀은 암 진단 시 정서적 어려움을 겪는 환자에게 체계적 교육과 지지를 제공하면 초기 사망 위험을 27% 줄일 수 있다는 연구 결과를 발표했다.

이는 건강문해력 향상이 단순히 이해력을 높이는 수준을 넘어 생존율에도 직접적인 영향을 미친다는 점을 보여준다.

“교육센터에 정부 지원 필요…건강문해력은 국민 생존과 직결”

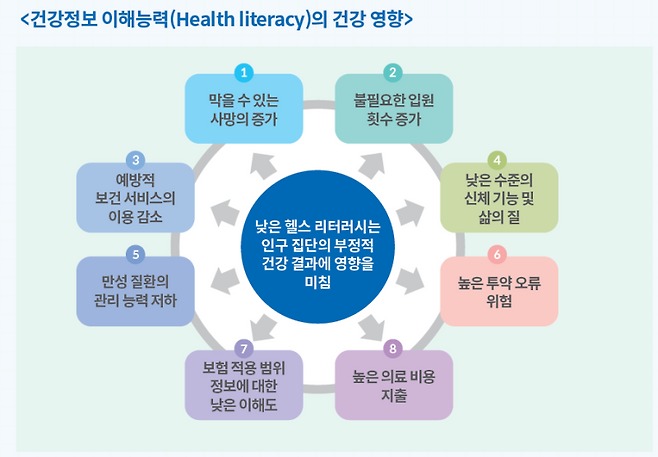

건강문해력은 국민의 건강 형평성과도 직결된다.

최슬기 보건사회연구원 부연구위원은 보고서를 통해 “건강문해력이 낮은 집단은 건강관리의 필요성을 이해하지 못해 실천에 어려움을 겪는다”며 “건강문해력 증진은 국민 건강 수준 향상과 형평성 확보를 위한 핵심 과제”라고 밝혔다.

정부도 ‘국민건강증진종합계획 2030’에 ‘건강정보 이해력 제고’를 포함하며 관련 논의를 시작했다.

하지만 현장에서는 여전히 지원이 부족하다. 조 교수는 “미국 MD앤더슨 암센터에는 암 교육 전담 사회복지사가 60명 이상 배치돼 있다”며 “우리나라도 교육 수가 신설 등 제도적 지원이 뒤따라야 한다”고 강조했다.

<저작권자 ⓒ 헬스케어저널, 무단 전재 및 재배포 금지>